Zur Geschichte der genetischen Hornlosigkeit

Das Phänomen der genetischen Hornlosigkeit lässt sich lange zurückverfolgen.

Vieles spricht dafür, dass sie älter ist, als die gehörnte Population. Der gemeinsame Vorfahre aller heutigen Wiederkäuer und Hornträger der Archaeomeryx hatte keine Hörner (Grzimeks Tierleben Band 13, Stammesgeschichte der Hornträger S. 282). Der Schwede Dr. E.O. Arenander beschreibt in seiner 1896 erschienen Dissertation "Studien über das ungehörnte Rindvieh im nördlichen Europa", dass im Naturzustand der gehörnte Typus aus dem Ungehörnten entstanden ist und nicht umgekehrt.

Sicher ist, dass es bereits vor mehr als dreißigtausend Jahren hornlose Urrinder (Auerochsen) gab. Nachgewiesen sowohl durch Knochenfunde, als auch durch Höhlenzeichnungen.

Von der Eiszeit zum Weltrekord

Dr. Arenander wies nach, dass mit dem zurückweichen des Eises der letzten Eiszeit, also vor etwa 10.000 Jahren, die hornlose Wíldrinderpopulation nach Norden vertrieben wurde. Dies ist der Grund dafür, dass vorwiegend im Nordeuropäischen Raum genetisch hornlose Rassen zu finden sind So z.B. Aberdeen Angus und Galloway in Schottland, das hornlose Fjellrind und das Roerosrind in Norwegen und Schweden ,sowie eine größere Population hornloser Rinder in Finnland und im nördlichen Russland. Aber auch im Raum Oldenburg und Holland gab es um 1860 einige Schläge von schwarzbunten hornlosen Rindern (Martin Wilckens, Rinderrassen Mitteleuropas, Verlag P. Parey 1885).

Mit dem Export von etwa 7000 schwarzbunten Rindern aus Holstein und Friesland in die Vereinigten Staaten gelangte die Kuh "Ameletto I" nach Pennsylvania. Sie war Siegerin einer Amsterdamer Tierschau und tragend von einem hornlosen Bullen. Das daraus, bereits in den USA geborene Kalb "Ameletto II" war hornlos und wurde Stammutter in der Herde von George Stevenson.

Dieser sehr erfolgreiche Züchter, von seinen Freunden auch "Hornless Georg" genannt, züchtete aus dieser Linie die hornlose Kuh "Keystone Beauty Plum Johanna", welche im Jahr 1916 als vierjährige Kuh den Weltrekrod für Butterfett aufstellte (Prof. Dr. Larry W.Specht, Polled Holstein History 2008).

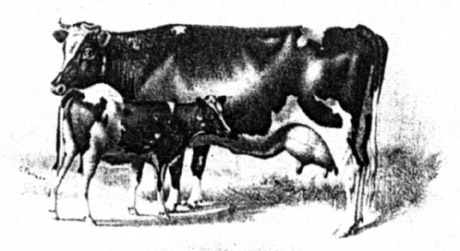

Bis in die 60er Jahre des 20.Jahrhunderts führten die hornlosen Holsteins auch in den USA ein Schattendasein. Erst die Züchter David Burket und T.Edwin Johnson brachten durch ihre Anpaarung mit den besten Bullen der Rasse wieder neuen Schwung in die Hornloszucht. So erreichte z.B. die Kuh B.F. Elevation Sophia EX 93 bereits in den 70er Jahren nicht nur Jahresleistungen von über 13.000 kg Milch, sondern auch eine Lebensleistung von 120.000 kg. Sie findet sich in vielen Stammbäumen der heutigen polled (dt.hornlos)Holsteins.

B.F. Elevation Sophia EX 93

Bevorzugung gehörnter Rinder in früheren Zeiten

Obgleich schon damals wegen ihres "großen Milchreichtums" gerühmt, waren ungehörnte Tiere bei den Bauern nicht sehr beliebt.

Grund dafür war, dass die Hörner wichtige Funktionen hatten:

Erstens wurden Rinder in jener Zeit als so genannte Dreinutzungsrassen gezüchtet. Neben der Produktion von Milch und Fleisch wurden sie auch zur Anspannung genutzt. Die Kraftübertragung erfolgte anders als beim Pferd, vorwiegend über das Joch, welches praktischerweise an den Hörnern angeschnallt wurde.

Zweitens wurden die Rinder damals vorwiegend in Anbindehaltung aufgestallt. Hierbei streiften sich die hornlosen Tiere viel schneller die Ketten über die Ohren und verschafften sich einen persönlichen vom Landwirt unerwünschten- Freiraum. Die in heutigen Laufställen als negative Auswirkungen erlebten Funktionen der Hörner (Verletzungsgefahr) spielten keine Rolle.

Somit wurde, den Bedürfnissen entsprechend, jahrhundertelang auf gehörnte Tiere selektiert.

Karl-Heinrich Göpel und die genetische Hornlosigkeit:

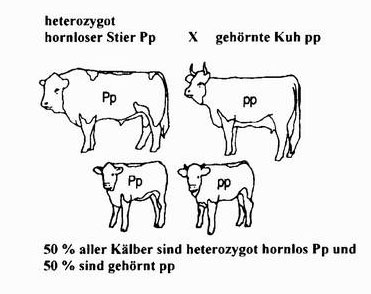

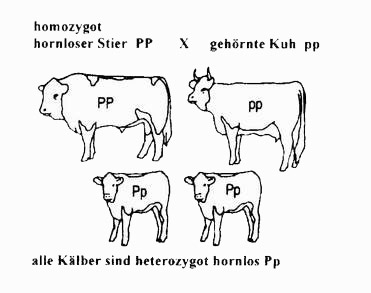

Göpel erfuhr Ende der 70er Jahre von der Existenz des dominanten, für die Hornlosigkeit verantwortlichen Gens. Die Vorstellung nicht mehr im Zwiespalt zwischen dem verhassten Enthornen und den bekannten Problemen mit einigen horntragenden Kühen im Boxenlaufstall zu sein, motivierte ihn auf die Suche nach genetisch hornlosen Holsteinbullen zu gehen. Damals begegnete er viel Unkenntnis, gepaart mit Vorurteilen. Das Hauptzuchtziel dieser Zeit war Milchleistung (RZM). Deutlich mehr Interesse an genetischer Hornlosigkeit als bei den Verantwortlichen der Zuchtorgansiationen und Besamungsstationen erlebte der Milchviehhalter und Züchter Göpel bei seinen Kollegen, den praktizierenden Landwirt/innen. Sie wussten, was es für Mensch und Tier bedeutet zu enthornen.

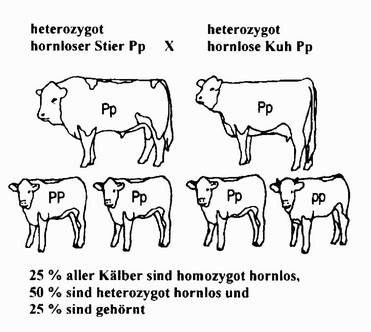

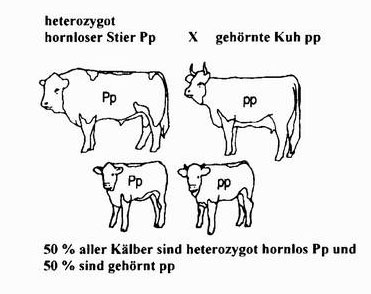

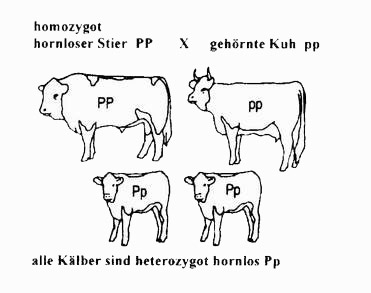

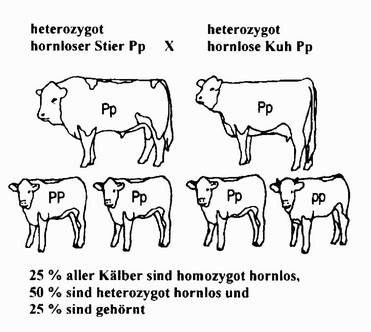

Anfang der 80er fand er den heterozygot hornlosen Bullen B.F.Solomon, des Züchters D.Burket USA und kaufte alle 36 in Deutschland verfügbaren Portionen. Von nun an ging der erste Griff nach der Geburt eines Kalbes an dessen Kopf um festzustellen, ob es sich um ein hornloses Kalb handelt. Das praktische Erleben, dass sich durch klassische Zucht das Enthornungsproblem nachhaltig lösen lassen würde und gleichzeitig andere wichtige Zuchtmerkmale, wie Leistung und Langlebigkeit Berücksichtigung finden konnten, begeisterten K-H Göpel.

Die Besamungsstation

Um die Entwicklung der genetischen Hornlosigkeit voranzutreiben gründete Göpel 2003 die Besamungsstation Göpel Genetik.

Das Angebot genetisch hornloser Milch- und Fleischbullen hat sich seither erheblich erweitert.

Auch andere nationale und internationale Stationen haben mittlerweile die genetische Hornlosigkeit als ein interessantes Zuchtmerkmal entdeckt.

Das Angebot genetisch hornloser Bullen ermöglicht es heute jedem Züchter für seine Herde und Zuchtziele den passenden Vererber zu finden und nachhaltig auf das Enthornen zu verzichten.